2024.08.09

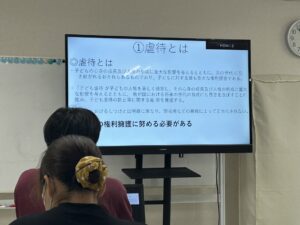

虐待防止に向けた社内研修を実施しました

先日、伸栄学習会では全常勤スタッフが集まり、社内研修を実施しました。

今回の研修テーマは『虐待防止について』です。

参加者全員が真剣な姿勢で研修に臨み、決して発生させてはならない虐待について、理解を深めました。

今後もスタッフ一同、引き続き虐待防止に全力で取り組んでまいります。

2024.08.09

先日、伸栄学習会では全常勤スタッフが集まり、社内研修を実施しました。

今回の研修テーマは『虐待防止について』です。

参加者全員が真剣な姿勢で研修に臨み、決して発生させてはならない虐待について、理解を深めました。

今後もスタッフ一同、引き続き虐待防止に全力で取り組んでまいります。

2024.08.02

伸栄学習会では8/23(金)、8/24(土)、8/25(日)に『お仕事説明会』を開催いたします!

当社では利用者様のニーズに応えるため、塾、放課後等デイサービス、児童発達支援、通信制高校、訪問看護、就労継続支援B型、フリースクールといった他業種にわたった運営を行っています。

働いてみたいけれど…

★気になる業種がいくつかある

★どの業種が自分に向いているのか知りたい

★仕事内容は? など

疑問を解決できるのが、『お仕事説明会』です。

ピンときた方、お気軽にご参加ください!

詳細はこちらをご覧ください

↓

お仕事説明会B4_2024_7_16

事前予約制です。

申込の際は以下の記載お願いします。

①氏名

②参加日と時間

③お持ちの資格(あれば)

④興味のある業種(複数可)

*ラインの場合はメッセージに記載、

HPのお問い合わせの場合は「質問事項等」に「②参加費と時間」を記載。

2024.07.26

2024.07.17

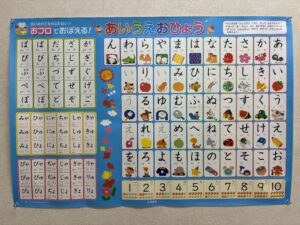

わかばの子の子ども達は、ちょっとした変化にもすぐに気づいてくれます。

「せんせー、前と髪の毛ちがーう」

「あー、ひらがなの表だ」

「あっ、この音楽知ってるー」

いつも五感をフル稼働させて、たくさんの情報を収集してるんですね。

私も毎日ブログを更新するようになってから、

何かネタになりそうなものはないかと

常にキョロキョロ周りを見回すようになりました。

すると、これまでだったら気にも留めなかったであろう小さな気づきに、

ちょっとした感動を覚えるようになりました。

今はスマホを開けば勝手に情報が流れて来ます。

そんな時代だからこそ、周りをキョロキョロ見回して、

自分の五感を使って、小さな感動をたくさん集めたいなぁと思います。

2024.07.11

こんにちは!伸栄 自然派おかし研究所 研究員のMYです!

昨日は、暑い日で午前中に市役所販売の所も暑かったです。売れ具合は前回に比べると

売れ行きがあまり良くなかったです。

暑さのせいでなかなかお客さんと職員が今までより居ませんでした。

新たに、とぅもろうのフリーマガジンの創刊号が出ました。

興味ある方はぜひ店や市役所販売に置いてあるのでお立ち寄りください。

2024.07.04

6月の親子イベントは親子で学ぶ性教育と題して訪問看護ステーションしんえいのスタッフである看護師の私が参加された親子に性についてや自分が大人になる事や生きていくために必要な事をお話しさせて頂きました。

大人と子どもの違いは?ということに関して法律的な違いや医学的な違いから考えお伝えしながら、男性と女性の違いについて、性差について、

子どもが生まれるために必要な事について等を分かりやすくお伝えするように心がけお話ししました。

性的な事って家族でも、友人とも話をしにくい事ですし、今の世の中はネットが普及した為に簡単に性犯罪に巻き込まれやすかったりしています。

そんな時代だからこそ、自分の心や体について、性についてを学ぶことで自分の身を守る事にも繋がるのではと考えています。

なので、本当なら多くの人に聞いて欲しいとも思いますが。

最初は私が話をする事について自分自身後ろ向きな気持ちがありました。

性という内容からして自分は子どもの頃からあまり口にしてはいけないような感じもあり、更に訪問看護の仕事で忙しい中で内容をどう考え伝えていけばいいのか迷い、一度はお断りしようかとも思いました。

しかし、ある人に「やればいいんじゃない?性差だけじゃなくてさ、世の中にはいろいろな人がいる事とか、勝手に体を触られたりするのが嫌な人もいるしね。」と言われたところから今回やってみようと、色々な事を調べ、どうしたらわかりやすくなるのかを考えて内容を詰めていき、出来上がったのが今回のイベントでした。

今、ここで感謝を述べます、「妹よありがとう。」

その、ある人というのは私の妹です。妹は大学に通って勉強をしていて最近は私が色々な事を学ばせてもらう機会が多くありました。(ちなみに私も妹も40歳オーバー、で妹は中学生の子どもの母親)。そんな妹の一言がなければこのような機会を得ることが出来ませんでした。

今回都合上来られなかった方で話を聞きたいという方が居たら私の時間がある時にお話を出来ればと考えていますので声をかけて下さい。

そして、性について、生(きる)について、時には親子で考えて話してみることも大切な事かと思うので機会を持って頂ければ嬉しいです。

イベントに来られた方、本当にありがとうございました!わかりにくい事やこれはどうかなと思うことがあればいつでも声をかけて下さい。

可能な限りお答えします。各教室からお問合せ頂ければありがたいです。

2024.06.28

6月14日(金)に体育祭が行われました!

今年も昨年同様、浦安市高洲海浜公園パークゴルフ場にてパターゴルフ大会を行いました。

今年一番の暑さに見舞われましたが、こまめに水分補給を行いながら体育祭を行いました。

生徒3人1組で1チームを作り、各チームにそれぞれインストラクターの先生がついてくださいました。

チームメンバーとともに協力したり競い合ったりしながら、2時間で全18ホールを回り、和気あいあいとした雰囲気で競技を行いました。

最初は不安そうだった生徒も最後には「楽しかった!」という声がたくさん上がり、

生徒同士の交流も深まりましたね。

2024.06.17

子ども達がお勉強をしている時に、ふと鉛筆の持ち方が気になりました。

握り方よりも、握る位置が上の方過ぎてお習字のように手が紙から浮いている子が多いのです。

そのことについて他事業所の方とお話したところ、

「タブレット学習でタッチペンを使っている子に多く見られるんです」

と教えてもらい、目からうろこが落ちました。

鉛筆を正しく持つためには、指先の力と正しい姿勢が必要です。

鉛筆を正しく持つと、字がきれいに書けるだけでなく、疲れにくくなり集中力や勉強のモチベーションもアップするそうです。

わかばの子では、遊びの中で指先や体幹が鍛えられるような運動も取り入れて、正しい鉛筆の持ち方ができるように支援していけたらと思っています。

2024.06.12

当社初となる「お仕事説明会」を6月8日、10日、11日に南行徳教室で開催しました!

今まで面接の場でお仕事の案内をしていましたが、面接に来る前に当社のことを知ってほしいな、と思い開催しました。

はじめてのことで終始バタバタでしたが、たくさんの地域の方々にお越しいただき、開催して良かった!と心から思いました。

素敵な方ばかりで、これから一緒に働いてくださる方がいるかと思うと、今からワクワクします。

今回お越しいただいた方、本当にありがとうございました!

準備してくれたスタッフの皆さんにも感謝です。